このコラムでは歯科医院のマネジメントを台無しにしがちな「院長がやってはいけないNG行動」についてご紹介します。

経営やマネジメントのアプローチの一つとして、人間の心理を重視する研究もさまざまに行われています。組織で働く人間にも個々に感情があり、それを踏まえたマネジメントを行うことがチーム形成や生産性の向上に効果的であるという考え方です。

歯科医院は比較的小さな組織で運営していますが、その分、院長とスタッフの感情が接する面積も大きくなります。そのため、院長のちょっとした行動が、結果的に自医院のパフォーマンスを下げることも往々にしてあります。

開業当時の小さな組織の時にはうまく回っていたやり方が、規模の拡大に伴って身の丈に合わなくなります。

組織の成長に合わせて、院長の振る舞いも変えていくことが望ましい2つのNG行動をご紹介します。

院長のプライベート情報が信頼を無くす要因に?

「Facebook」「Instagram」「LINE」以外にも様々なツールが生み出される昨今、「SNS」を利用している院長も多いと思います。

日常生活に密着し、簡単にコミュニケーションが取れる便利なツールであり、「グループ」機能を使い、日報や伝言ノート代わりに上手に利用している医院も多くあります。

しかし、時々、院内でこんなシーンを見受けることがあります。

「院長、また遊びに行っているよ。院長なんだから忙しい土曜日にも出て欲しいよね!」

「年中、美味しいものを食べたり、家族と海外旅行に行ってズルいよね!」

SNSの投稿は、友人や知人への近況報告や、自分自身の思い出の保存として便利なものですが、スタッフが見ていることも忘れてはいけません。

もちろん、スタッフ達も、院長が一番ストレスの多い仕事をしていることや、最終的に責任を取るという、自分達との立場の違いは「頭では理解」しています。

しかし、上記のような感情が出てきてしまうのは世の常、人の常です。

医院が小さかったころは、1対1のコミュニケーションで十分に意思疎通ができるため、スタッフとも家族のような関係で和気あいあいと運営できるものです。

しかし、やがて、スタッフとの距離を上手に測り、運営していかなければならなくなります。それは、人が増えるとスタッフの個々に対応し、願いを叶えてあげることが難しくなるからです。

少し堅苦しい表現ですが、組織が大きくなっていく過程では「群れを統率する」という観点が必要になりますが、統率のためには「指揮官への信頼」、また少しなりとも「畏敬や忠誠心」が必要になってきます。

歯科医院で言えば、「院長への尊敬や信頼」が必要ですが、時として、「SNS」などで発信される「プライベートの情報」がスタッフからの侮りを招き、これを阻害するケースがあるので注意したいものです。

経営者としての成長は「公私」の振る舞いに表れる

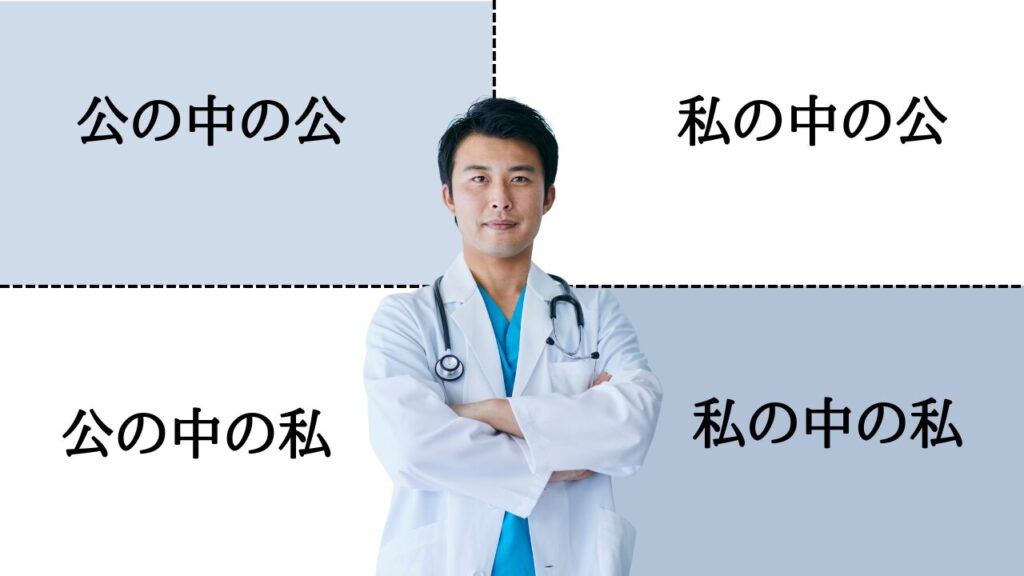

松下幸之助は著書の中で、「公私」について、次の四つの分け方を指摘していました。

以下、歯科医院運営の日常的なシーンを例として紹介します。

「公のなかの公」

患者への医療行為や説明。スタッフに仕事の指示や指導を行う事。

「公のなかの私」

自分の友人の治療を診療時間中に無料で提供する。

「私のなかの公」

見本となるような先輩歯科経営者との飲み会やゴルフコンペへの参加。

歯科医院経営を支えてくれている奥様への折々の慰労イベント。

「私のなかの私」

休日に遊びに行く。診療終了後に飲みに行く。家族で旅行に行く。

スタッフにすべてを開示することで、信頼関係やよいチームワークが生まれる訳ではありません。

ある程度の規模になると、院長の方針や指示が、スピーディーに実施される組織にすることを考える必要が出てきますが、その際に、スタッフからの信頼やリスペクトが土台として必要です。

事業が成長し、スタッフが増えていく過程とは、院長自身が「私人」から「公人」へと認識や振る舞いを少しずつ変えていく過程でもあります。

院長が「公私」の考え方を整理して、「公人」としての言動を心がけることが、「尊敬と信頼」という統率力の基本を形づくります。

まずは小さな一歩として、SNSの投稿内容、スタッフに聞こえる電話のやり取り、スタッフから見えるデスクの上に置いておくもの(資産運用や投資の資料、海外旅行のパンフレット、高級車のカタログ)など、「私」情報の管理について見直してみることをお勧めします。

コップ半分の水をどうみるか~リーダーの物の見方~

次に、もう一つのNGな振る舞いについて考えていきます。

歴代のある総理大臣が国会演説で話した「コップ半分の水」の話を覚えている方は、いまでは少ないと思います。

この例え話は簡単に言うと、「コップ半分の水」を見た時に、「もう半分しかない」と見ることも、「まだ半分もある」と見ることもできるという、ポジティブ・ネガティブ両面からの見方があるという話でした。

一般的には、ポジティブに、プラスに考えることがリーダーシップの王道であり、意識して実践されている院長も多いことと思います。

基本的には「明るい考え方やマインド」は、相手からも良き反応を引き出します。また、明るくポジティブなことは人から好かれる要素でもあります。ポジティブな人には「応援してあげたい」「一緒にいると自分にも良いことがありそう」と人を引きつけ、協力を呼び込む力となります。

実際に私が接したある医院の院長も、明るく朗らかで常にポジティブ。スタッフも基本的には院長を好きで、組織風土も常に前向きでした。

ところがその組織では、どうしてもあるポジション(管理職)にしわ寄せが起き、体調やメンタル面で不調をきたすような構造がありました。

組織規模に応じた「合理的な判断」

「まだ半分も水がある」というポジティブ発想。この考え方にはもう一つ、見落としている面があることも、組織を運営する最高責任者として押さえておきたいものです。

それは「合理的な判断」という視点です。

例えば、戦場で部下を率いて戦いを行っている場合、「コップ半分の水」で「何人が何日間生き延びることができるか」という、合理的な計算がなく、単にポジティブな精神論だけで戦いを続けるリーダーの元では、一時的に戦うことはできても、どこかで限界が来てしまいます。

スタッフから「増員して欲しい」「もう少しアポイントの時間を長めにしてほしい」など、相談を受けるシーンのでは「ネガティブ発想」「甘い基準」「創意工夫の不足」「訓練不足」として、迎合せずにポジティブ発想で説得するべき内容が多いのは事実です。

しかし、時に、その訴えの一部には「スタッフのネガティブ発想」という言葉で処理してはいけないものも含まれていることがあります。

スタッフの訴えに対して、「ポジティブな考え方や、やり方の指摘で解決するべきもの」か、なんらかの「合理的な解決策が必要な段階にあるのか」を見極めるのは難しいと思いますが、リーダーとしては常に両面から組織を率いていくという視点が大切です。

特に、スタッフ数が10人~20人となり、組織が大きくなっていく段階では、院長自身が細部に目が届かなくなっていたり、スタッフやセクションの関係や接点の数が多くなっていたり、取組そのものが高度化していることが多いので、少数精鋭で回していた感覚で判断していると、どこかに大きなしわ寄せができていることがあります。

そのように合理性のない判断をし、組織に無理な負荷が生じているときのシグナルとして、「退職者が相次ぐ」、「患者からのクレームや事故が頻発する」、「スタッフに病気が相次ぐ」などの現象が起きてきます。

こうしたシグナルを掴んだ時には、組織のどこかに、自分が行った「判断(方針や指示)」によってしわ寄せが起きているのではないか?という観点からチェックしてみることをお勧めします。

特に、感覚やポジティブな発想ではなく、規模に応じた合理的な判断が必要な領域には、以下のようなものが挙げられます。

・仕事の設計(仕事の負荷が高すぎる状態が続いていないか)

・役割の設計(あるポジションにだけ高い負荷がかかっていないか)

・組織の設計(コミュニケーションがスムーズか、分業は組織規模にあっているか)

・制度の設計(医院が期待するものと、スタッフが得られるもののバランスは妥当か)

考え方やマインド、信念は、リーダーにとってとても大切な武器です。しかし組織規模が大きくなった段階では「単純なポジティブ発想」がNG行動になることもあります。

組織の規模に応じた「合理的な判断」を磨いていくという視点も忘れずに研鑽していきたいものです。

まとめ

このコラムでは、2つのNG行動をご紹介しつつ、歯科医院の成長に伴って院長の振る舞い方を変えていく必要があるという論点について紹介してきました。

・プライベート情報の管理

・感覚やポジティブ発想ではない「合理的な判断」

自分自身の振る舞いが組織規模に応じて妥当であるか?はなかなか分からないのが実情です。またスタッフから本音を聞き出すのも実際には容易なことではありません。

自医院の先を歩く先輩医院を研究すること、アドバイスをもらうことが有効な気づきのヒントとなるでしょう。

また弊社のMr.歯科事務長サービスのような「歯科医院のマネジメント支援」を活用することも、歯科医院経営者として成長していくための良い触媒になることでしょう。

みなさまの歯科医院経営のますますの繁栄をお祈りしております

この記事の解説者

MOCAL株式会社 代表取締役

今野 賢二 Kenji Konno

歯科業界歴25年。歯科医院向けソフト開発・販売のベンチャー企業で、マーケティング・営業マネージャーとして、販売の仕組みづくりの中心的役割を担い、トップブランド構築に貢献。