このコラムでは「大型化・多店舗化に成功する歯科経営のポイントとは?」と題し5回に分けて情報をお届けしていきます。

今回は「組織づくり・組織オペレーション」に焦点を当てて考えていきます。

スポーツの世界、特にプロ野球では「名プレーヤー、必ずしも名監督にあらず」と語られてきました。

体格や才能に恵まれ、それほど苦労をしなくても成果を上げてきたスター選手が監督になった時に、「多様な人材の強みを活かす」「忍耐強く人を育てる」「チームとしての総合力を上げる」という監督業への転換の難しさを表現した言葉です。

歯科医院の事業規模拡大においても、同じように「歯科医師」から「教育者」や「監督」へと役割転換していくことが求められますが、個人として優秀である院長ほど、「個人戦」から「組織戦」へのイノベーションに苦労されるケースが散見されます。

今回のコラムでは「監督業(マネジメント業)」として手を打つべき「組織づくり・組織オペレーション」について具体的なポイントを考えていきます。

会議・ミーティングの設計・運営

組織として活動を展開していくには体系だったコミュニケーションが必要です。代表的なコミュニケーション方法が「会議・ミーティング」です。

組織規模が大きくなるにしたがって、全体を隅々までマネジメントしていくための「効果的な会議体の設計」と「運営」が重要になります。

組織にとっての「会議・ミーティング」は、田んぼの中を流れる「用水路」や「あぜ道」に例えることができます。

『「用水路」や「あぜ道」をつくるのはもったいない。広い土地のすべてから収穫を得られれば効率が良い』と感じがちですが、田んぼの隅々まで水を流し、雑草を取り、虫による害の定期的な見回りをし、収穫作業の効率化を考えた場合には、「用水路」や「あぜ道」があることが、全体的な収穫量を上げることにつながります。

これまでの経験から、組織的コミュニケーションが不足している医院様を見ることが多くありましたが、貴医院では組織全体が活性化し最大の収穫量を上げるために、十分な「コミュニケーションの質と量」は確保できているでしょうか?

会議体の設計は、「組織規模」や「取組内容」、その時々の「組織や人材の状況」により、変えていく必要があるものですが、次に、多くの医院で必要と思われる代表的なものご紹介します。

全体ミーティング

所属人数が10名を超えたら、月1回の全体ミーティングを行いましょう。

人数が増えることで個人間のコミュニケーションを院長が把握できなくなること、セクションごとの業務も専門化し始め、オフィシャルなコミュニケーションが必要になってきます。

全体ミーティングの目的は、主に「方針のすり合わせ」や「情報共有」になります。

ミーティングを行うにあたり、診療を切ることはもったいない、という考えから、昼休みや診療終了後に行うケースを耳にすることがありますが、ミーティングに向き合う院長の姿勢そのものをバロメーターとしてスタッフが見ています。

一定の規模になってきたらオフィシャル行事として正規の勤務時間中に行うことをお勧めします。

幹部ミーティング

第2回コラムで院長のマネジメント機能を代行する「中間管理職(マネジメント人材)」の必要性を書かせていただきました。

チーフやマネジャーは、院長の方針や意図を、現場で実現するための中心的な存在です。

また現場の情報を上げてくれる神経のような役割も果たしてくれるため、コミュニケーション頻度は多めにすることをお勧めします。

改まった会議形式でなくても、週1回程度、短い時間でもミーティングを行うことで、コミュニケーションがスムーズになるとともに、PDCAサイクルの速度も上がり仕事が進んでいきます。

スタッフ部門との定例ミーティング

法人規模が大きくなると、「人事・労務」「マーケティング・広報」「経理・財務」「法務」「店舗開発」など、事務局に様々な機能を担当するスタッフが増えてきます。

各スタッフは自身が担当する業務を進めるにあたり、決裁者である院長(理事長)とコミュニケーションを行わなければ仕事が完了しない、という状況が頻出します。

また、お互いの業務進捗を共有すること、スタッフ部門同士の仕事が有機的につながり、効率が上がる面が生まれます。

こうした背景から、スタッフ部門(事務局等)ともミーティングを定例化することをお勧めします。

経営会議・理事会

分院が複数できてきた場合には、各院の分院長やチーフとの「経営会議」を月1回は行いましょう。

この経営会議では、経営方針のすり合わせや、経営数値、法人全体の重点課題、人事情報などマネジメントに関わる情報を共有することがメインになります。

実際には、マネジメントを任せられる分院長は少ないため、経営会議を行うことを無駄に感じられることもあるかもしれませんが、こうした会議で理事長の視点や考え方を吸収することで、マネジメント人材としての教育が行われている面もあります。

また、分院長やチーフにとっては、分院所属のメンバーが知らない上流の情報を持っていることが、リーダーシップやスタッフマネジメントのリソースの一つになります。

組織図・期待役割・職務分掌・マニュアル

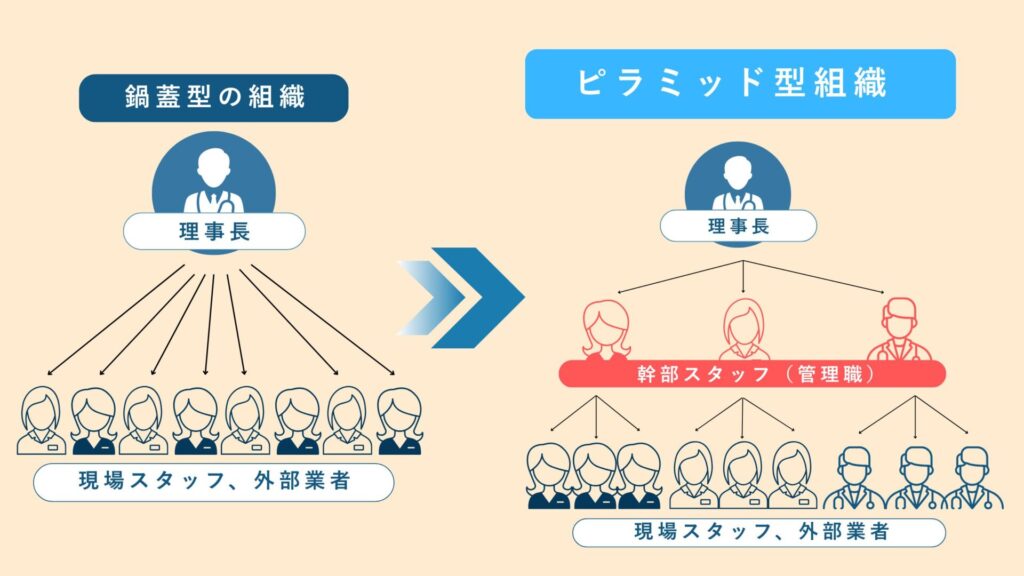

組織が20~30人を超えてくると、仕事の内容や役割分担が複雑になり、誰が何を行っているのか、誰に何を相談すればよいのか、誰に決裁を取るべきなのかなど、古参のスタッフ以外には分からなくなってきます。

その為、小さな決裁や問題も、すべて院長に上がってくるという状況が出てくることがあります。

この段階では、「指示命令系統の整理」「業務基準の明確化」「手順の標準化」などを行う必要が出てきます。

組織図

立派な組織図である必要はありませんが、少なくても、自分は誰の指示を仰げばよいのか?困ったときのエスカレーションは誰に行えばよいのか?が、スタッフが分かるように明示します。

期待役割・職務分掌

大きな会社のような完璧な規定である必要はありません(固めすぎると逆に融通が利かなくなります)。

チーフ、マネジャー、分院長には、何を期待(期待役割)するのか、そのためにどのような業務を行うのか、決裁の範囲はどこまでか、どんな情報を報告として上げてほしいのか、など、A4で1枚程度であっても一定のガイドラインを示すことで、中間管理職が育ち、仕事を進めやすくなります。

注意点としては、こうした職務分掌には必ず「業務の谷間」が生まれます。「これは自分の仕事ではない」と無責任発想が生まれないよう、予め、業務の谷間はお互いにフォローし合うという考え方もセットで示しましょう。

マニュアル

この段階では、臨床や教育についてのマニュアルはすでに多くの医院で作成されていると思われます。

次の段階では、マネジメントや管理(例:採用活動、クレーム対応、分院管理等)についてのマニュアルを順次整理していくことが、理事長のマネジメント負荷軽減につながります。

管理の仕組みやツール活用

スタッフが50名規模になってくると、事務部門の業務が煩雑になってきます。

例えば、シフト管理、給与計算、給与明細、有給管理、各種支払い、労務手続き、など、これまで一つ一つの仕事は、事務スタッフの手仕事で十分に対応できていましたが、一定の人数を超えるとシフト作成や給与計算だけでも、何日もかかるようになり、非効率が目立ってきます。

この段階では、「ルールをシンプル化する」「デジタル化する」「ツールを導入する」など、適切な管理方法を構築していくことが必要になります。

例えば、最近では「勤怠管理」から「給与振込」まで一連の業務を効率的に行える「ジョブカン」などのシステム導入をされる医院も増えてきました。

これらを有効に導入するためには、

①以前に制定したローカルルールを廃止(歯科衛生士の残業代は、診療終了後30分までは通常通り支払うが、30分を過ぎた時間については助手と同じ金額で残業代を計算する等)するなど、ルールをシンプルに見直すこと。

②また、「遅刻」や「早退」、「欠勤」した場合のシステム上の決裁者やルールの整理

③新しく入社するスタッフに使用方法をレクチャーするための仕組み

④ITやシステム管理者の任命、など、単にシステム導入するだけではなく、管理方法全体を最適化する

など、オペレーション全体を合理的に構築する視点が大切になります。

まとめ

このコラムでは、大規模化・多店舗化に成功する歯科医院経営のポイントについて「組織づくり・組織オペレーション」の観点からご紹介してきました。

ほとんどの院長や理事長が、企業や大きな組織で働いた経験がないため、上記のような「組織作りや組織オペレーション」についての視点をお持ちではありません。組織規模の拡大を目指すためには、院長自身が多くの勉強をし、壁を突破していくしかありません。

そうした院長自身の経営者としての成長を前提としつつ、アウトソーシングの活用という方法も経営判断の一つです。弊社では「組織化支援」や、法人様向けの「事務局アウトソーシング」サービスを提供しています。

自前で構築するのは時間がかかるため、アウトソーシングを活用することも事業成長の秘訣の一つです。

次回のコラムでは、「院長(経営者)のリーダーシップ」について考えていきたいと思います。

みなさまの歯科医院経営のますますの繁栄をお祈りしております。

この記事の解説者

MOCAL株式会社 代表取締役

今野 賢二 Kenji Konno

歯科業界歴25年。歯科医院向けソフト開発・販売のベンチャー企業で、マーケティング・営業マネージャーとして、販売の仕組みづくりの中心的役割を担い、トップブランド構築に貢献。