このコラムでは歯科医院経営で多くの院長がお悩みの「スタッフマネジメント」のコツをご紹介します。

仕事はできるけれども、どうも院長の方針とズレを感じるスタッフはいませんか?

毎日の診療を止めることができない医療業界において、ほとんどの歯科医院の新人教育は、現場で先輩スタッフに仕事のやり方を教えてもらいながら覚えていく手法です。

現場経験を重ねて、日常業務はおおよそ入社後3ヵ月程度で一通り身に付いていきます。

そして、1,2年もすればイレギュラーな対応以外はほとんどの業務がこなせるようになります。

しかし、果たして毎日の業務さえできるようになれば問題ない良いスタッフと言えるでしょうか。

このあたりに人事マネジメントの難しさがあると言えるかもしれません。

「マネジメントとは人のことである」

とはドラッカーの言葉ですが、人事マネジメントに関する課題や悩みのない医院はないというほど、この分野でのご相談をたくさん頂きます。

その中でも最近は「あり方教育」についてのご相談やご依頼を受けることが増えてきました。

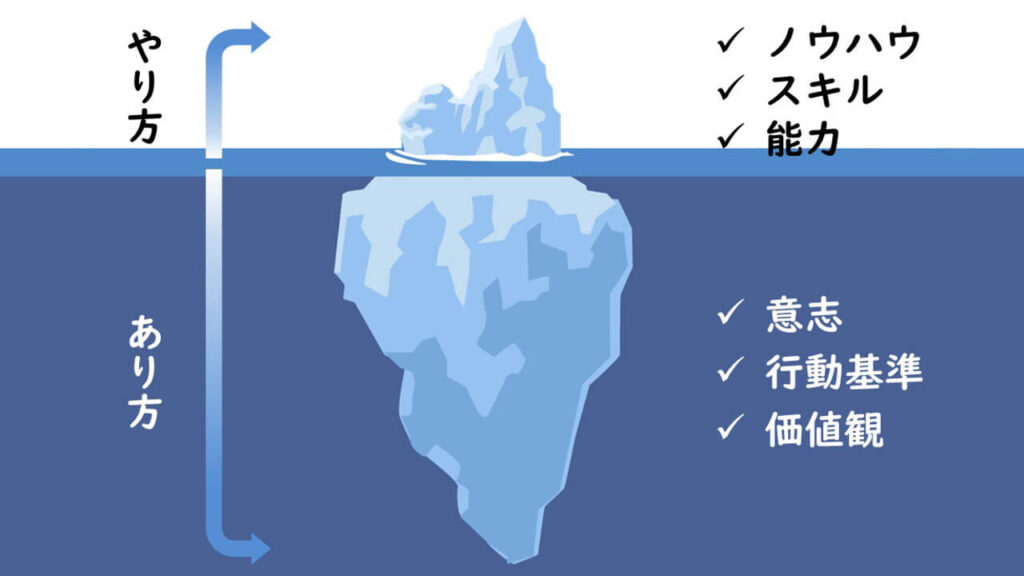

そこで、今回は歯科医院におけるスタッフ教育を、「やり方教育」と「あり方教育」について考察いたします。

歯科医院におけるスタッフ教育の主流「やり方教育」

多くの歯科医院では新人スタッフ教育といえば、洗い物や患者導入、予約の取り方に、メンテナンスやアシスタントの手順など、仕事の「やり方教育」が中心となります。

診療業務をおこないながら、現場の中で先輩スタッフが新人スタッフに付いて業務を教えながら覚えてもらったり、マニュアルを使って手順を確認してもらったりします。

最近ではマニュアルも充実させ、動画やアプリなどを使って工夫されている医院も増えてきました。

このような「やり方教育」を通して、歯科未経験の歯科助手や受付スタッフでも3~6か月もすれば、ある程度は独り立ちできるようになっていきます。

そして、毎日の仕事を積み重ねて2,3年も経てば、その医院内での業務においてはベテランスタッフと言われるようになり、新人スタッフに医院での仕事のやり方を教えていくようになります。

「やり方教育」に偏って起きる課題

とはいえ、仕事のやり方をしっかり覚えて毎日の業務がよくできるスタッフが院内に増えれば、院長のスタッフ教育における悩みはなくなるでしょうか。

現実的に悩ましいのは、仕事はよくできるけれども、時と共に変化する院長の方針や医院の在り方に合わずに反発したり、聞き入れようとしないスタッフの存在です。

多くの院長は、すぐに頭に浮かぶ該当スタッフがいるかもしれません。

スティーブン・R・コヴィー著『7つの習慣』の一節に、

「もし、はしごをかけ違えていれば、一段ずつ昇るごとに間違った場所に早く辿り着くだけである」

とあるように、歯科医院でのスタッフ教育に当てはめて考えると、「仕事へのあり方」が違っていれば、医院にとってマイナスなスタッフとなっていく可能性が高くなると言えるかもしれません。

実例!仕事のやり方が正しくても起きるスタッフ問題

仕事のやり方が正しくても、院長が大切にされている理念や仕事へのあり方と異なっていれば、どのようなことが起きるでしょうか。

下記は、スタッフとしてマイナスだけれども仕事ができる人に育った場合、どのようなことが起きるのか、実際にお聞きした事例です。

- そのスタッフに物を言える人が少なくなり、次第に周囲への影響力が大きくなる。場合によっては、院長よりもそのスタッフの影響力の方が大きくなってしまう。

- 一見仕事ができるように見えるが、形だけやっているフリや嫌々やっているのが目に見えてわかる。しかしやっているフリが上手なため、注意しづらい。

- マイナスでも仕事ができるだけに、医院運営としては辞められると困るスタッフになる。

- 逆に良いスタッフから辞めてしまい、また採用が必要になる負のスパイラルに陥る。

「あり方教育」のススメ

もし、そのような兆しをお感じになられることがあれば、たちまちの人員確保のための採用や、新人スタッフへの「やり方教育」だけではなく、それと並行して長期的な視点で「あり方教育」を取り組みはじめてみてはいかがでしょうか。

歯科医療現場で働くスタッフとしての心掛けや仕事に対する姿勢、医院の理念に基づいたスタッフに大切にしてほしいこと、また理想のスタッフ像や患者応対の基本方針、先輩後輩の役割、身だしなみなどの服務規程など、スタッフとしてのあり方を教育するのが「あり方教育」です。

忙しい日常の診療現場で少しでも早く独り立ちしていけるように「やり方教育」に偏るのではなく、医院が大切にするスタッフとしての基本姿勢、一般的な社会人としての素養を醸成することも大切です。

ご存知のように歯科医院に勤めるスタッフの多くは、専門学校や高校を卒業してすぐに医療業界に入ってくるため、一般的な社会人経験やビジネススキルを学ぶ機会が少ないまま、仕事のやり方を教えらえることが先になりがちです。

もちろん様々な業務を通して仕事への姿勢やあり方が身に付くこともありますが、「やり方教育」に偏ってしまうのはそのスタッフの人生においても残念ですし、至らないところがあるとしても本人の問題だけではないとも言えるかもしれません。

「あり方教育」の進め方

それでは、「あり方教育」をどのように進めていくかについてです。

あり方教育を取り入れるにあたって、いきなりスタッフへ行おうとすると、かえって大きな反発を生み、効果が低くなる可能性が高くなります。

年単位での長い視野で、まずは経営者である院長ご自身から医院の理念や行動指針の見直しや、理想のスタッフのあり方や未来への展望から始めていくことをお勧めいたします。

また、あり方教育を院長がお一人で行った場合、内容の真意が伝わる前にどうしても説教臭さが前面に出てしまい、スタッフが抵抗感を持つことがあります。

そのような場合は、院長のお伝えになりたいことのボイスチェンジとして、弊社の研修プランやYouTube「Mr.歯科事務長チャンネル」をご活用いただくのも一つです。

下記のようなスタッフ向け教育コンテンツも多数ご用意しております。

スタッフがすんなりと受入れやすいところからスタートし、徐々にステップアップできるような長期計画を立てることが「あり方教育」の成功の秘訣です。

人事マネジメントの要諦として、井原隆一著“社長の帝王学シリーズ”『人の用い方』では「経営は準備である」とされ、「人材の準備」として次のようなことが書かれています。

一年の計、穀を樹うるに如くは無し。十年の計、木を樹うるに如くは無し。終身の計、人を樹うるに如くは無し。と『管子』にある。

すなわち、一年の計画には穀物を植え、育て、実らせるにこしたことはない。十年計画をたてるなら木を植えたほうが良い。一生の計画なら人材を育てるにこしたことはない、という意味だ。

(中略)

昔から、人材教育、あるいは人材集めに代価の高いのを嘆いた名将はいない。(中略)代価の高いのを嘆いて、人的準備を疎かにすることは自殺行為といえる

医業を志し、日々数多くの患者さんの困り事に真摯に向き合われている院長先生方が、今後も本質的な医業で成果を上げて発展していくために、このような「あり方教育」も含めた人事マネジメント課題に我々「Mr.歯科事務長」も一緒に取り組ませて頂ければ幸いです。

みなさまの歯科医院経営のますますの繁栄をお祈りしております。

この記事の解説者

Mr.歯科事務長

田邉 智子 Satoko Tanabe

京都府出身 血液型O型

大学で臨床心理学を専攻し卒業後、教育機関の心理カウンセラー職に18年間従事。その後、小児科の受付・病児保育士リーダーを経て、歯科医院にて受付事務と接遇のチーフを3年半務める。また接遇マナー講師として医療機関・医療系専門学校にて研修や講義を担当。

より一層医療業界に貢献したい想いからMOCAL株式会社に入社。

現在は、院長がスタッフや家族に話せないことまで何でも安心して相談できる参謀役として寄り添い、各医院のオリジナルの目標課題に真摯に向き合っている。特に人事マネジメントを強みに人材養成、人事課題の改善など多くの事例を持つ。また医療接遇マナー研修、新社会人研修等の講師としても幅広く活動中。